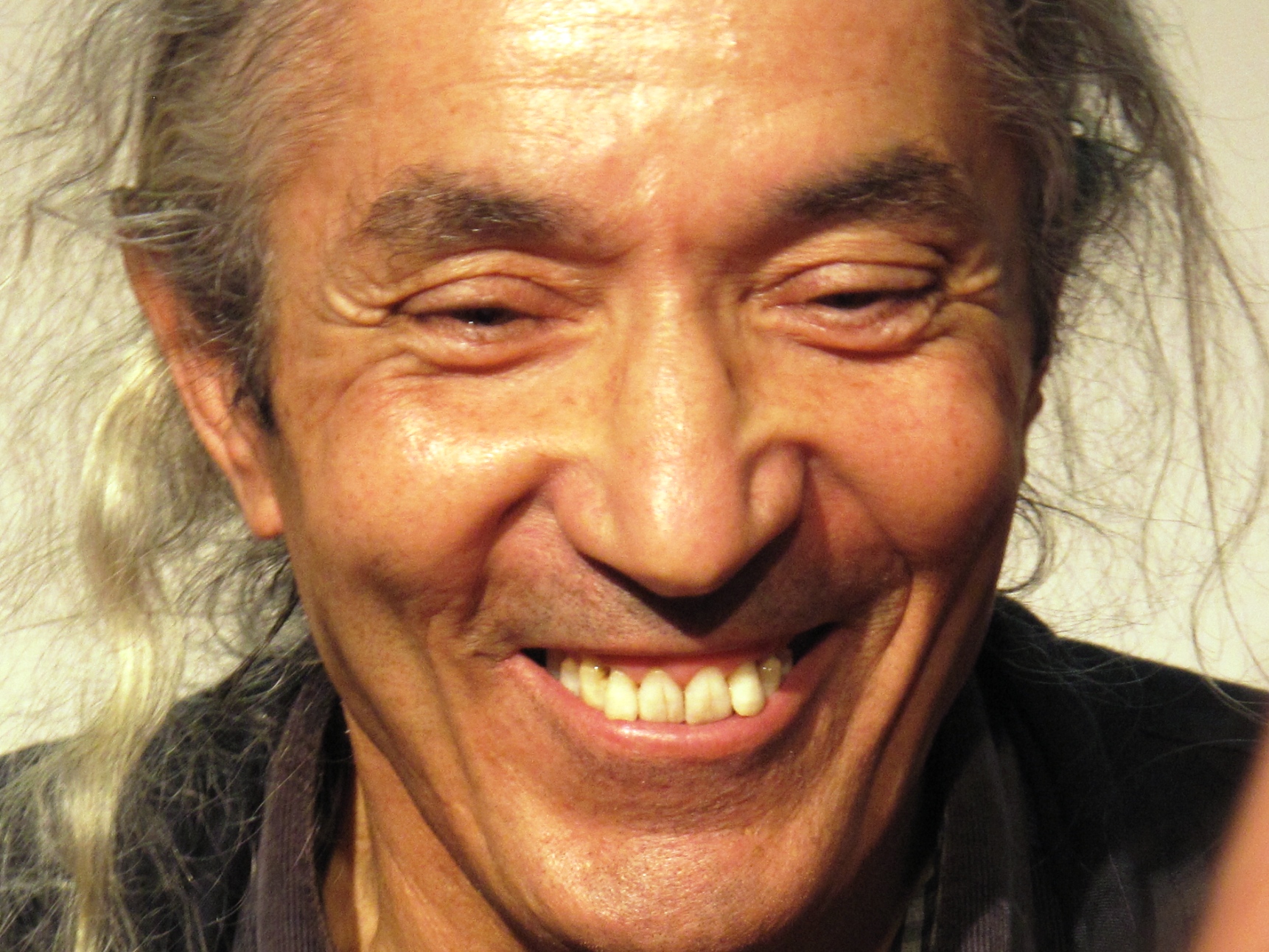

■ Boualem Sansal.

L’écrivain franco-algérien, depuis presqu’un mois, vit les jours les plus sombres de sa vie. De sa prison et par la force des choses il est devenu un symbole des Lumières. Au-delà des très nombreuses voix, qui ne cessent de s’élever pour exiger sa libération, il y a l’homme, un être d’apparence tranquille, au verbe recherché et dont les gestes traduisent une quiète nonchalance.

Mais qu’on ne s’y trompe pas. Son approche et du monde et des choses agit sur vous telle une sorte de retour de flamme. Pour tout dire, Sansal ne laisse jamais indifférent. Je préfère dans cet article évoquer davantage le romancier, — le faiseur de sentiments pour reprendre le mot de Flaubert — que l’essayiste, bien qu’en la matière, il nous a beaucoup appris. On pourra certes me rétorquer toute la difficulté à séparer l’homme de lettre du militant anti-islamiste qu’il est. Je le concède, mais force m’est de constater que peu d’articles traitent du romancier préférant surfer sur ses convictions que, d’ailleurs je soutiens totalement.

En 1999, dès la lecture du manuscrit (reçu par la poste) du Sang des Barbares, Gallimard a le sentiment de tenir un texte pas comme les autres, un peu comme les éditions du Seuil après avoir reçu également par voie postale le roman d’André Schwarz-Bart, Le Dernier des Justes (prix Goncourt 1959). En 1999 Boualem Sansal est un inconnu mais Gallimard le publie. Ce qui l’intéresse tient à la singularité du roman dont l’action se situe au cœur même des années noires de la guerre civile. En France on ne connait la tragédie qu’en surface. L’islamisme ne fait pas encore les gros titres de la presse française. Le flair de Gallimard ne trompe pas et Le Sang des Barbares est un succès de librairie. Les trois personnages principaux du roman sont Si Moh, riche commerçant corrompu et cynique, Abdallah Bakou, miséreux travailleur agricole et Si Larbi un policier qui doit enquêter sur les assassinats de l’un et de l’autre. Trois existences algériennes, trois façons de montrer une société à la dérive. Roman à mi chemin entre enquête policière, études de mœurs et peinture sans concession d’un pays pris de folie, Sansal entre dans la République des lettres par la grande porte.

D’autres livres suivent dans lesquels les personnages se plaisent à jouer avec l’espace-Temps, développent des caractères pétris d’angoisse, n’hésitent jamais à flirter avec l’imaginaire et indirectement avec Dieu. Parmi les plus importants citons Rue Darwin (2011) où plane le fantôme bienfaisant d’Albert Camus, 2084 la Fin du Monde (2015) qui nous plonge dans les abysses orwelliennes, le Train d’Erlingen (2018), qui traite magistralement de la quête de liberté, Abraham ou la Cinquième Alliance (2020) qui rappelle que toute recherche intérieure revient à entrer dans un monde parallèle reconstitué par la subjectivité de la mémoire. Enfin, le dernier paru en 2024 Vivre, le compte à rebours (2024) qui raconte une société post-moderne hantée par la finitude et des choses et des gens. L’univers sansalien est composé davantage d’incertitudes que de vérités trop bien établies. L’œuvre de Sansal n’est ni d’influence balzacienne ni de facture camusienne mais largement inspirée par l’Orient. Comme les orientaux, il sait raconter, nous faire ressentir les émotions et même — c’est particulièrement vrai dans Abraham la Cinquième Alliance — jusqu’à déstabiliser notre propre vison du monde.

Sans sa rencontre avec l’écrivain Rachid Mimouni — qu’il considère comme son mentor — serait-il devenu écrivain ? Beaucoup se sont posés la question. Mais ce n’est pas la bonne. Sansal, a été très proche de la classe dominante algérienne, enseignant, entrepreneur et même haut-fonctionnaire, il n’avait aucune raison de délaisser le confort pour l’aventure. La vraie question donc est : sans la guerre civile en Algérie serait-il devenu l’écrivain que nous connaissons ? La réponse est oui. Pour autant, Sansal est-il un écrivain par défaut ? Je ne pense pas même si la guerre civile a été un déclencheur fondamental. Boualem Sansal EST un écrivain, avec un style bien à lui — Jean d’Ormesson disait qu’elle est l’empreinte digitale de tout l’écrivain.

Bien qu’il se dise athée, Boualem Sansal est dans une constante recherche de spiritualité. Plus il parle dans ses livres d’une certaine absence de Dieu, plus je crois qu’il s’interroge de l’absence de Dieu. Le Train d’Erlingen comme Abraham ou la Cinquième Alliance — à mes yeux, son roman philosophiquement le plus dense — sont empreint de cette quête qui, pour le scientifique qu’il est, est d’autant plus importante qu’elle touche à la compréhension même de l’univers.

Enfin comme tous les écrivains en résistance, il est ce qu’il est convenu d’appeler un lanceur d’alerte. L’expression est relativement récente mais le procédé vieux comme le monde. Il autopsie le monde tel qu’il est, avec sa part de lumière et sa part d’ombre. A l’instar de Camus qui disait qu’on n’écrit pas pour passer le temps, Boualem Sansal campe un monde implacable, sans filtre, pour tout dire, brut de décoffrage.

Enregistrer un commentaire